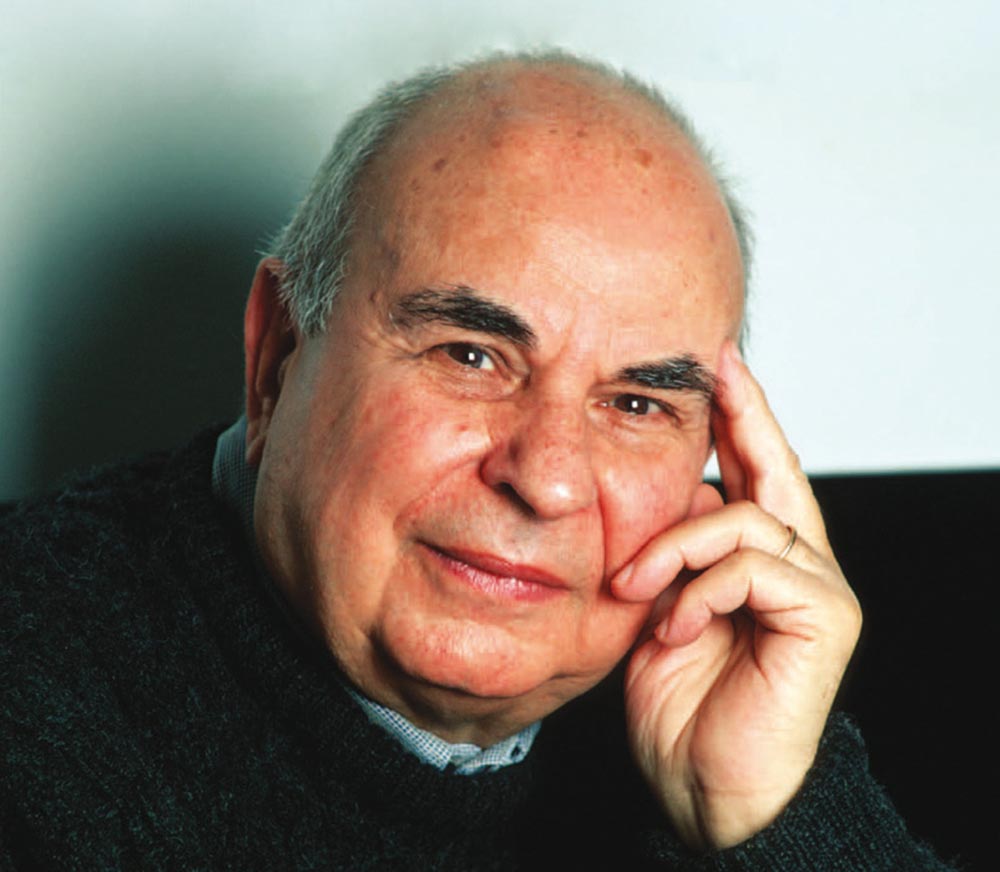

Olivier Clément

Olivier Clément

(Article paru dans la revue Buisson Ardent N° 6 et dans la revue "Contacts" N° 184) [1]

L’expérience de Dieu

Le starets Silouane ne parle que de Dieu et de la relation, souvent dramatique, de l’homme avec Dieu. Il tient pour inutile, voire dangereux, de lire journaux et livres profanes. Cela ne peut qu’égarer l’âme à la surface de l’histoire. Dieu suffit pour révéler à l’âme qui prie les problèmes et les souffrances des hommes. La véritable histoire engage le ciel et la terre ; la vision doit être verticale et non horizontale.

Silouane ne spécule pas sur Dieu. Son langage est celui, vibrant, du Cantique des Cantiques et de saint Jean. Dieu est « la plénitude de la vie » (259)[2], « amour infini, amour impossible à décrire » (406), seule mais suffisante allusion à la théologie négative. Il nous aime, « comme une mère et plus qu’une mère ». Et Silouane de citer, sans d’ailleurs le nommer, le prophète Isaïe (19, 14-18) : « Une mère peut oublier son enfant, mais Toi tu n’oublies pas, car tu aimes sans mesure ta créature, et l’amour ne peut oublier » (260). Et voici le Cantique : « Dans son amour le Seigneur languit après l’âme », car Il est, devant elle, « pareil à un fiancé » (271).

Ce Dieu est le Dieu trinitaire qui se révèle en Christ et, par le Christ, nous communique le Saint-Esprit : « L’arbre de vie, au centre du Paradis, c’est le Christ. Maintenant il est accessible à tous ; le monde entier peut être nourri par lui et être rempli par le Saint-Esprit » (267). Par la communion au Corps et au Sang du Verbe incarné, et par le Saint-Esprit, « nous devenons les proches parents du Père céleste » (270).

La vocation à laquelle Silouane s’est senti appelé, c’est donc d’annoncer ce Dieu aux hommes, pour qu’ils sachent que « Tu accomplis des miracles comme autrefois, que Tu pardonnes les péchés, que Tu sanctifies et donnes la vie » (281).

Dieu, pour Silouane, c’est ce Tu, ce Toi inlassablement invoqué, dans le délaissement comme dans la plénitude.

Silouane est un homme d’aujourd’hui. Enfant, il dut affronter un athéisme militant. Un marchand ambulant de livres se moqua de la foi de son père que lui tenait pour un homme extraordinaire, « d’un caractère égal, toujours doux » (16), véritable image du Père divin. « Où est-il donc, ce Dieu ? », dit railleusement le marchand. Bouleversé, l’enfant décida de chercher Dieu par toute la terre. Plus tard, travaillant dans une équipe de bûcherons, il fut enfin apaisé par le témoignage de la cuisinière qui, revenant de pèlerinage, attesta qu’il existe des saints, des hommes qui connaissent Dieu, sont transformés par Lui et rayonnent sa lumière.

Ainsi se précisa pour Silouane une vocation monastique, ressentie d’abord comme rupture avec l’illusion : « L’âme que le Seigneur s’est choisie et à laquelle Il donne de goûter la douceur de l’amour divin, n’estime pas la vie d’ici-bas comparable à cet amour. Elle n’est occupée que de Dieu seul et ne s’attache à rien de terrestre » (448). Car, rappelle Silouane, l’apôtre Jean « a dit clairement : “ Nous serons semblables à Lui ”, et cela non seulement après la mort, mais déjà maintenant » (367).

Dans cette quête passionnée, Silouane, d’une manière semble-t-il plus violente que chez la plupart des hésychastes, a connu une déchirante histoire d’amour — on pourrait d’ailleurs se demander si cela ne le rapproche pas de certains mystiques occidentaux. Dieu, d’abord entrevu d’une manière sans doute possessive et quelque peu égocentrique — les « ivresses du seuil » —, Dieu qui veut être aimé d’une manière désintéressée, pour lui-même et non pour les délices que sa présence communique, ce Dieu « sage » comme le dit Silouane — mais nous pourrions aussi dire ce Dieu farouche et secret — s’éloigne, se retire. Certes, les Pères évoquent souvent cette prise de distance « pédagogique » de Dieu, semblable à une mère qui apprend à marcher à son enfant et s’éloigne soudain de lui pour qu’il ose, de lui-même, s’élancer vers elle. Mais le témoignage de Silouane est plus tragique ; l’absence qu’il a traversée dans une extrême déréliction a été proprement infernale : « Je te cherche avec larmes et, de nouveau, je te perds ; mon esprit voudrait encore jouir de Toi (c’est cette jouissance, sans doute, que Dieu repousse, N.d.A.) et Toi, tu ne révèles pas ta Face que mon âme désire nuit et jour. […] Je pleure, comme un petit enfant qui a perdu sa mère » (256).

Silouane a évoqué avec précision tel ou tel moment où la Présence s’est retirée. Toujours, dit-il, à cause de l’orgueil : moins pensée de supériorité par rapport aux autres hommes que prise de possession de Dieu qui devient alors comme une proie merveilleuse, et non comme ce partenaire qu’Il veut être dans une réciprocité instaurée par Lui. Pendant trois jours, rapporte Silouane, il se sentit comme un animal dans un corps humain : « Je me souvenais de Dieu, mais mon âme était devenue vide comme celle d’un animal... » (393). Une autre fois, « l’esprit de désespoir s’abattit sur lui », il se sentit définitivement réprouvé. « Cet état dura une heure » (413).

L’épisode le plus important, bien entendu, est celui qui culmine dans le dialogue entre le jeune moine et le Christ. Le premier, trop vite enivré, ne peut plus prier. Que faire ?

« Le Seigneur dit dans mon âme : “ Les âmes orgueilleuses souffrent toujours des démons. ” Et je dis : “ Seigneur, fais-moi comprendre quelles doivent être mes pensées pour que mon âme trouve l’humilité. ” Et je reçus cette réponse dans mon âme : “ Tiens ton esprit en enfer, et ne désespère pas. ” À partir de ce moment je commençai à faire cela, et mon âme trouva la paix en Dieu » (416).

Silouane « court-circuite », pourrait-on dire, l’échelle des vertus minutieusement établie par la tradition ascétique, et ne garde vraiment que l’humilité. Il écrit :

« Il faut savoir jeûner avec mesure, pour ne pas s’affaiblir avant l’âge, et rester capable d’exécuter son obédience. J’ai connu un novice qui s’est desséché par le jeûne, mais il s’affaiblit et mourut prématurément » (425).

Seule la « mémoire de la mort », de la mort spirituelle, c’est-à-dire de l’absence de Dieu — ce qui constitue proprement l’enfer —, peut permettre l’humilité (431). Et cette sage remarque : « Il faut prendre de la nourriture en quantité telle qu’après avoir mangé, on désire encore prier » (444) ; ce qui est l’inverse de la perspective la plus courante, évoquée par saint Paul, qu’on doit manger en quantité telle qu’après avoir mangé on oublie qu’on mourra !

Cette démarche, qui lie étroitement le désespoir et l’espérance, ouvre à celle-ci le tragique « monastère des pénitents » dont parle Jean du Sinaï au début de son Échelle. Et surtout — d’où l’extraordinaire fortune de ces quelques paroles : « Tiens ton esprit en enfer, et ne désespère pas » —, elle ouvre à l’espérance tous ceux qui prennent conscience aujourd’hui de vivre dans la dérision et le paroxysme, de glisser dans les abîmes mortels de l’âme, tous les petits-enfants de Nietzsche et de Dostoïevski. L’humilité, c’est de se savoir en enfer — séparation ou fusion passionnelle, toujours communion impossible et absence, l’absence de l’autre et de Dieu — et de découvrir, plus bas encore pourrait-on dire, simultanément le Christ descendu en enfer, le Dieu de l’incarnation et de la kénose, le Ressuscité qui nous ressuscite, et d’abord à l’espérance. Comme Thérèse de Lisieux, Silouane s’est « assis à la table du néant », sans pouvoir cependant oublier la paix et la douceur de Dieu. La descente du Christ en enfer, où Il rejoint l’homme, permet, écrit le Père Sophrony — disciple infiniment attentif de Silouane —, un véritable échange des vies : le Christ assume les ténèbres et la mort de ceux qu’Il aime, et leur donne en retour la lumière et la force de son amour. L’orgueil, non pas comme fierté mais comme « boursouflure du néant » disent les ascètes, l’orgueil comme suffisance close et « auto-idolâtre », fait perdre le sentiment de la Présence. C’est pourquoi, dès qu’on le voit poindre, il importe de reconnaître son enfer intérieur, cette béance de l’abîme, avec une espérance d’autant plus forte qu’elle est désespérée. « Si l’âme se condamne à l’enfer tout en espérant en la miséricorde de Dieu, la force de Dieu la remplit », dit Silouane, cité par le Père Sophrony (165). La « science » divine, la vénérable gnose, c’est de comprendre, dit Silouane, « toute la force des paroles du Christ : “ Apprenez de moi l’humilité et la douceur ” » (262).

Ainsi, « tout est grâce », pour reprendre la finale du Journal d’un curé de campagne de Bernanos. Tout est grâce et accueil de la grâce ; et cet accueil, justement, c’est l’humilité. Nos « efforts » ne peuvent être que d’ouverture et de gratitude.

« Ne fonde pas ton espoir sur tes efforts ascétiques, quand bien même tu en ferais de grands. [...] Ce n’est pas pour nos efforts que Dieu nous fait miséricorde, mais gratuitement. […] Le Seigneur nous a montré par le larron et l’enfant prodigue comment Il va avec amour à la rencontre du pécheur pénitent » (398). Pénitent est celui dont la confiance et l’espérance retournent l’intelligence et le cœur, celui qui, dépouillé de toute suffisance, comprend que Dieu nous appelle et que son image en nous, c’est-à-dire notre être même, est justement cet appel. Le terme de métanoïa connote ce retournement de toute notre vision du monde, quand le monde de l’ego devient monde de Dieu.

Ainsi l’humilité définit ce qu’on pourrait appeler le salut par l’amour, car « si l’on n’a pas l’amour, tout est difficile » (387), et c’est « la grâce (qui) donne la force d’aimer l’Aimé » (256). Comme dans la Légendede Dostoïevski, Silouane dit au Christ : « Ton regard paisible et doux a attiré mon âme » (256). « La paix divine nous est donnée gratuitement » (269). Les hommes « oublient que tous leurs péchés sont devant Dieu comme une goutte d’eau dans la mer » (316), formule où l’on peut reconnaître une citation de saint Isaac le Syrien — hélas, personne n’a étudié les nombreuses citations qui, totalement intégrées, parsèment les écrits du starets. La prière perpétuelle a été donnée à Silouane par la Mère de Dieu (356) — on peut noter ici un parallélisme total avec l’explication donnée, au début du xive siècle, par Maxime le Capsocalyvite à saint Grégoire le Sinaïte, dans l’étonnant dialogue que rapporte la Philocalie.

Certes, Silouane a distingué la foi de la connaissance : « Croire en Dieu est une chose ; Le connaître en est une autre » (83). Mais la foi, par l’espérance, conduit à l’amour. La vraie foi n’est pas simple croyance, mais confiance et adhésion à une présence personnelle encore cachée, c’est-à-dire germe de l’amour, mouvement vers la connaissance-amour. Et l’amour intègre la foi comme émerveillement, communion toujours accrue à Celui qui pourtant se tient toujours au-delà. La foi se purifie et s’approfondit par l’épreuve du délaissement et de l’aridité. Le rythme de perte et de recouvrement dont parle sans cesse Silouane n’est pas sans évoquer — mais d’une manière plus violente, plus tragique, plus moderne en un mot — l’épectase de saint Grégoire de Nysse, selon laquelle plus la grâce emplit l’âme, plus elle renvoie à une présence inaccessible. C’est pourquoi Silouane aimait reprendre la parole de Jésus à Thomas : « Bienheureux aussi celui qui, bien qu’il ne connaisse pas, croit cependant » (391).

C’est pourquoi, plutôt qu’au Christ lui-même — orgueil possible des « iso-Christs » du vie siècle —, Silouane s’identifie au premier Adam : c’est en lui, figure de l’homme, qu’il est sauvé par l’Adam ultime. « Moi aussi, j’ai perdu la grâce [c’est-à-dire le Paradis], et d’une même voix, je crie avec Adam » (405). « Adam avait perdu le Paradis terrestre et le cherchait en pleurant. [...] Mais le Seigneur, par son amour sur la Croix, lui ouvrit un autre Paradis, meilleur [...], où brille la lumière de la Sainte Trinité » (412).

Ainsi Silouane a-t-il pris conscience — une conscience de tout l’être — de sa résurrection dans le Ressuscité. Les écrits de ses dernières années témoignent de cette plénitude. « C’est maintenant la quatrième heure de la nuit. Je suis assis dans ma cellule comme dans un palais, dans la paix et l’amour, et j’écris. Mais quand vient la grande grâce, alors je ne peux plus écrire » (395). « Par amour du Seigneur, l’âme devient comme insensée : l’homme reste assis, silencieux, et ne veut pas parler » (449). « S’il se trouve plus encore de grâce, même le corps [la] ressent. » « C’est un grand miracle : soudain l’âme connaît son Créateur et son amour » (258) — on retrouve là le « soudain » de Syméon le Nouveau Théologien.

Alors on ne peut que mourir d’amour, la mort, commente le Père Sophrony, étant la dernière épreuve de notre amour et de notre liberté (231).

Et vient l’injonction d’annoncer aux hommes ce chemin. Ici la mystique devient prophétie, vocation relativement rare dans la tradition hésychaste, illustrée cependant par des géants comme Syméon et surtout, à l’époque moderne, quand s’écroule la société de chrétienté, par ces témoins chers à Silouane que furent Seraphim de Sarov et Jean de Cronstadt.

« Comment pourrais-je ne pas parler de Dieu, alors que, nuit et jour, mon esprit brûle d’amour pour Lui ? » (433).

L’amour pour toute la création

La démarche de Silouane fut d’abord, d’une manière très traditionnellement monastique, de rupture avec le monde, d’ana-chorèse :

« Longtemps j’ai vécu sur la terre, j’ai beaucoup vu et entendu. [...] La musique a charmé mon âme. [...] L’âme aime la beauté de la terre, le ciel et le soleil, les beaux jardins, la mer et les rivières, les forêts et les prairies. [...] Tout ce qui est de la terre l’enchante. Mais une fois qu’elle a connu notre Seigneur Jésus-Christ, elle ne désire plus voir ce qui est terrestre » (257). « Quand l’esprit est tout entier en Dieu, il oublie le monde » (447).

Ainsi la theôria physikê, la contemplation du Logos à travers les logoi des choses, de la gloire de Dieu cachée en elles, est à peine ébauchée chez Silouane et, à dire vrai, lui semble étrangère. Certes, nous dit le Père Sophrony, il était très sensible à la beauté du monde ; il y trouvait une nouvelle occasion de célébrer la gloire divine ; tout l’émerveillait (92). Pour Silouane, c’est en contemplant la création qu’un homme bon et qui garde sa conscience pure connaît Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Cela est l’œuvre de la grâce, mais, ajoute-t-il d’une manière bien caractéristique, « bien qu’elle [la grâce] soit ici encore faible » (328).

Au fond, la démarche de Silouane est inverse : c’est son intérêt exclusif pour Dieu qui devient inclusif. Silouane ne va pas de la création à Dieu mais de Dieu à la création. C’est Dieu qui lui révèle la beauté et la misère du monde. « L’homme spirituel vole comme un aigle dans les hauteurs, son âme ressent la présence de Dieu [...] et alors il voit tout l’univers » (447). Parce qu’elle aime le Seigneur plus que tout, l’âme ne peut pas ne pas voir et aimer toute créature. L’Incarnation prouve qu’on doit connaître Dieu « au ciel et sur la terre » (324). Alors « tu verseras d’abondantes larmes pour ton prochain, pour tout ce qui respire, pour toute créature » (386). Et de donner des exemples de sa cruauté envers d’humbles animaux, cruauté qu’il a amèrement regrettée par la suite : pour une mouche tuée sans nécessité, il a pleuré trois jours ; pour des chauves-souris qu’il a chassées du dépôt dont il était responsable en versant sur elles de l’eau bouillante, il a aussi « répandu d’abondantes larmes » :

« Depuis, je n’ai plus jamais fait de mal à aucune créature. Un jour […], je vis sur le chemin un serpent coupé en morceaux ; chaque tronçon s’agitait encore convulsivement. Je fus saisis de pitié pour toute créature, pour chaque être qui souffre, et je pleurai longuement devant Dieu. L’Esprit de Dieu apprend à l’âme à aimer tout ce qui vit, au point qu’elle ne peut faire de mal, même à une feuille verte sur un arbre, et qu’elle voudrait ne pas écraser une fleur des champs. Ainsi l’Esprit de Dieu nous apprend l’amour pour tout ce qui existe, et l’âme a compassion pour tout être » (423).

Simultanément, Silouane estime que ceux qui s’attachent aux animaux, les caressent, leur parlent, tombent dans une sorte d’idolâtrie car « les bêtes sauvages, le bétail et tous les animaux, c’est [et ce n’est que] de la terre » (424). Certes l’avertissement tombe juste aujourd’hui, avec la passion parfois démesurée pour les chiens qui sévit en Occident. Pourtant — que l’on songe au Bon Berger de l’Évangile — l’horreur diffuse de l’animal que l’on trouve à l’Athos et dans toute la Méditerranée orientale semble l’avoir emporté chez le starets sur sa première et plus fondamentale intuition. Cette attitude, présentée faussement comme spécifiquement monastique, provoqua chez Nicolas Berdiaev une violente réaction : pour lui, le monde entier sera transfiguré, y compris son chat Moury, sans lequel le Royaume de Dieu lui semblait incompréhensible !

Quoi qu’il en soit, l’homme — qui est aussi de la terre — est animé par l’Esprit Saint, il est par lui revêtu de beauté (264). La cruauté et la douleur des hommes, quand elles sont révélées à Adam, lui causent une souffrance « immense comme la mer » (405). Mais la Croix du nouvel Adam assume toute souffrance et la résurrection nous donne la force de pardonner. « En échange de l’amour pour notre frère, le Seigneur nous donne gratuitement sa grâce ». Et « là où est le pardon, là règnent aussi la liberté et l’amour » (315).

Silouane observe qu’un ascète, au commencement de sa voie, se concentre sur le premier commandement — celui d’aimer Dieu — et donc sur la métanoïa. Mais plus tard grandit en lui l’amour qu’éprouve le Christ pour toute l’humanité. « Alors, écrit le Père Sophrony, même demeurant dans un désert et sans voir le monde de ses yeux corporels, il le voit en esprit et vit profondément les souffrances du monde, car il les vit avec la conscience chrétienne du caractère unique et de la valeur éternelle de chaque personne humaine » (219). L’Incarnation et la Croix fondent le second commandement, celui de l’amour du prochain. « Le Seigneur a tant aimé les hommes qu’Il a pris sur lui le fardeau du monde entier », dit le starets Silouane (190). Qui ajoute : « Sur la Croix, son âme a été à l’agonie pour chacun de nous » (344). Chaque être humain est la brebis perdue que le Christ recherche. Reprenant l’enseignement du starets, le Père Sophrony, contre toutes les images impériales et politiques du Christ, montre Celui-ci au point le plus bas de la pyramide renversée qu’est devenue la création, le point sur lequel pèse toute la pyramide de l’être malade et déchu : « Le chrétien se dirige en bas, dans les profondeurs de la pyramide renversée, où se trouve le Christ qui a pris sur lui le péché du monde » (229). On peut — et on doit — « aimer le prochain comme soi-même » grâce à l’unité ontologique de l’humanité restaurée en Christ, de sorte qu’au sens le plus réaliste, « notre frère est notre propre vie » (339). Pour devenir un avec tous les hommes, selon la parole du Seigneur : « Que tous soient un » (Jn 17, 21), nous n’avons rien à inventer, seulement à prendre conscience de « l’unique nature humaine » qu’instaure le Christ en lui communiquant, dans l’Esprit Saint, l’existentialité trinitaire. Alors on prie « pour tous les hommes comme pour soi-même » (347). On demande de toutes ses forces et on obtient le don et le devoir « d’aimer tous les hommes » : les vivants, les morts et même ceux qui vivront après nous (Sophrony, 104). Telle est en particulier la mission du moine — des chrétiens en général, disaient les Pères apologistes et l’Epître à Diognète : « prier et pleurer pour le monde entier » qui ne subsiste que par cette prière (370). « L’Esprit divin nous enseigne, même dans le désert, à prier pour tous les hommes, pour le monde entier » (272). La Mère de Dieu, considérée depuis le ve siècle comme le modèle du moine — auparavant c’était Moïse, lui aussi être d’intercession —, « couvre de sa protection tous les peuples de la terre » (358).

« Plus on aime, plus grande est la souffrance » (312), car il faut « verser le sang de son cœur » pour que « tous soient sauvés » (288). Le Christ, rappelle Silouane, a dit : « Je suis venu non pour perdre les hommes mais pour les sauver » (Lc 9, 56), et donc « nous aussi nous ne devons avoir que cette unique pensée : que tous soient sauvés » (216). L’amour ne supporte pas la perte d’une seule âme. Il embrasse l’enfer lui-même.

Il ne s’agit pas ici de l’apocatastase comme nécessaire déduction d’un système — ce qui fut reproché à l’origénisme et condamné par le ve Concile Œcuménique —, mais bien de l’apocatastase comme espérance et comme prière, une prière qui rejoint celle du Christ lui-même, toujours en attente devant les âmes qui se murent dans leur refus. Tant qu’il y aura une âme en enfer, le Christ y sera aussi, aurait dit Silouane au Père Sophrony qui m’a rapporté cette parole. Silouane, dans ses écrits, raconte qu’Abba Païssiospriait pour un de ses disciples qui avait rejeté le Christ. Celui-ci d’abord le lui rappelle : « Ne sais-tu pas qu’il m’a renié ? » Mais Païssios continue d’intercéder, car sa compassion ne peut avoir de limites. Alors, le Seigneur lui dit : « Païssios, par ton amour tu t’es assimilé à moi » (292).

« Il y a des gens qui souhaitent la damnation à leurs ennemis, ou aux ennemis de l’Église [...]. Mais je te demande : si Dieu te donnait une bonne place au Paradis et que, de là, tu voies dans le feu celui auquel tu as souhaité les tourments, n’aurais-tu pas alors pitié de lui, quel qu’il soit, même s’il était un ennemi de l’Église ? Ou bien aurais-tu un cœur de fer ? Mais, dans le Paradis, on n’a pas besoin de fer. On a besoin de l’humilité et de l’amour du Christ, qui a compassion de tous » (260).

Ainsi, par une coïncidence spirituelle, et sans qu’on puisse parler d’influence, le starets Silouane rejoint les grands philosophes et théologiens russes de son époque : il est surtout porté par la grande tradition philocalique, par la pensée et la prière d’un Grégoire de Nysse, d’un Denys l’Aréopagite, d’un Isaac le Syrien — celui-ci en particulier, car il le répète parfois mot pour mot. Le starets Georges, dont parle dans ses mémoires le missionnaire en Sibérie, ne tenait pas un autre langage. Comme Isaac, Silouane priait « même pour les démons » (422). Un grand ascète athonite, auquel il demanda s’il avait le droit de prier ainsi, lui répondit :

« Si c’était possible, moi-même je les emmènerais tous hors de l’enfer, et alors seulement mon âme serait en paix et pourrait se réjouir. En même temps, il fit un mouvement des bras comme s’il ramassait des gerbes sur un champ, et les larmes se mirent à couler de ses yeux » (422).

Le critère fondamental de l’avancement dans la vie spirituelle est donc, pour Silouane, l’amour des ennemis. « L’amour divin ne demeure pas en celui qui n’aime pas ses ennemis » (220). « Celui qui n’aime pas ses ennemis ne peut connaître le Seigneur, ni la douceur de l’Esprit Saint » (259), car l’Esprit Saint « apprend à tant aimer les ennemis que l’on a compassion d’eux comme de ses propres enfants » (260). Le Christ « est mort sur la Croix pour ses ennemis », tel est le cœur de l’Évangile, et c’est pourquoi celui qui n’aime pas ses ennemis « ne peut connaître le Seigneur » (326).

Par « ennemis », Silouane entend nos ennemis humains, personnels ou de l’Église. À la limite, pourrait-on dire, dans le monde déchu, l’autre est toujours un ennemi, et le « désir mimétique », tel que l’ont analysé Freud et Girard, conduit au fantasme d’assassinat. La résurrection du Christ, que l’Esprit nous communique, transforme au fond de nous l’angoisse de la mort, avide de boucs-émissaires, en confiance et en gratitude, de sorte que l’altérité menaçante se transforme en altérité sinon aimante, du moins aimée — car la réciprocité, ici, n’est pas nécessaire : « Si vous aimez ceux qui vous aiment... », dit Jésus.

Il faut noter cependant que, pour Silouane, le mot « ennemi » peut avoir un tout autre sens. L’ennemi, alors, c’est le diable ; les ennemis sont les démons (434). Ils sont tombés par l’orgueil et « nous attirent à eux en nous adressant des louanges » (400). Ici aussi, Silouane parle par expérience. L’ennemi, une fois, lui montra une fausse lumière, une autre fois le gratifia d’une vision mensongère. Il communique « une certaine douceur mêlée de vanité », « une certaine confusion » (402). Alors seule l’ouverture à l’Esprit permet un juste discernement et « donne la force de vaincre les ennemis » (383). Et de nouveau, le recours : « Tiens ton esprit en enfer, et ne désespère pas ». Car, pour vaincre, « il faut avoir l’humilité du Christ » (279).

Pourtant, nous l’avons vu, il est arrivé à Silouane d’avoir pitié des démons et de prier pour eux, afin qu’eux aussi soient libérés de l’enfer. Afin, pourrait-on dire, que le « malin », dont il est question à la fin du « Notre Père », soit libéré du mal, puisque lui-même est une créature de Dieu. Cette prière exige toute la force d’une humilité infinie, d’une assimilation à la kénose du Christ, afin qu’il n’y ait pas de limites à l’espérance, comme l’a écrit Hans Urs von Balthasar.

L’acquisition de l’Esprit Saint

Silouane considère que nous traversons l’apocalypse. Nous, nous dirions sans doute : une apocalypse intra-historique, mais lui parle de la fin des temps (221). En particulier, il lui semble que le monachisme traditionnel est en voie de disparition : « Nous sommes maintenant les derniers moines » (417). Fin ou métamorphose ? Aux époques de mort-résurrection, véritables samedis saints de l’histoire, tantôt on est frappé par les phénomènes de mort, tantôt par ceux de résurrection. « Le Père Stratonique disait [...] que viendrait une époque où les moines travailleraient à leur salut dans des vêtements civils » (431).

Dans ce contexte, Silouane recommande de « garder la paix de l’âme » (291) et donne en exemple Seraphim de Sarov et Jean de Cronstadt. Le premier disait que, de nos jours, peu importe qu’on soit moine ou qu’on vive dans le monde ; la seule chose qui compte, c’est d’« acquérir le Saint-Esprit ». Quant à Jean de Cronstadt, c’était un prêtre marié, à la fois thaumaturge et grand réformateur social. Aujourd’hui, dit encore Silouane, les vrais spirituels, souvent, vivent dans le secret, « soustraits aux regards des hommes car ils ne font pas de miracles visibles. Mais dans leurs âmes, chaque jour, s’accomplissent de vrais miracles » (417). Certes, Seraphim de Sarov et Jean de Cronstadt réalisaient des miracles visibles. Mais le premier appelait à l’humble transfiguration du quotidien, le second s’intéressait avant tout au sort des prolétaires de Cronstadt — on sait quel rôle ceux-ci joueront dans les événements de 1917.

Curieusement, la tension eschatologique n’exclut pas pour Silouane l’utopie de ce qu’on appelle de nos jours, dans le monde catholique, une « civilisation de l’amour », « de la communion » a-t-on souvent dit dans le monde orthodoxe. Si le repentir prend une dimension collective, « tout sera rétabli par Dieu » (385). Et cette prière :

« Ô Seigneur, daigne nous accorder les dons du Saint-Esprit, afin que nous connaissions ta gloire et que nous vivions sur la terre dans la paix et l’amour, afin qu’il n’y ait plus ni haine, ni guerre, ni ennemis, mais que seul règne l’amour. Ainsi on n’aura plus besoin d’armées ni de prisons, et, pour tous, il sera facile de vivre sur la terre » (258).

Ainsi s’affirme, dans cette atmosphère d’approche de l’ultime — approche nullement passive mais créatrice —, le rôle majeur du Saint-Esprit. Et certes Celui-ci est inséparable du Christ qu’Il nous fait connaître (407), « Esprit du Christ » dit Silouane qui ignore superbement la querelle du Filioque. En revanche, avec plusieurs Pères de l’Église qui aimaient commenter la variante du « Notre Père » : « Que ton Saint-Esprit vienne » et non « ton Royaume », Silouane affirme que « le Royaume de Dieu, c’est le Saint-Esprit » (320). « Le Saint-Esprit est le même au Ciel et sur la terre », dit-il encore (393), le même « au Ciel et sur la terre, dans la Sainte écriture et les âmes de ceux qui aiment Dieu » (268), de sorte que « tout est animé par l’Esprit Saint » (305).

Comme les convertis d’Éphèse dont parlent les Actes des Apôtres (19, 2), Silouane avoue qu’il a longtemps ignoré le Saint-Esprit, mais qu’il en a eu la révélation quand il a compris le lien de réciprocité et de mutuel service qui l’unit au Christ. Car le Christ nous donne l’Esprit et l’Esprit nous donne le Christ : « Tu m’as donné de vivre la douceur de ton Saint-Esprit [...] et ton Esprit m’a donné de Te connaître (254). « Dans le Saint-Esprit, on connaît le Seigneur, et le Saint-Esprit remplit l’homme tout entier : l’âme, l’intelligence et le corps » (324), tripartition qui n’est qu’une variante de celle qu’utilise saint Paul : l’esprit, c’est-à-dire l’âme au sens spirituel, la psyché dans sa dimension intellectuelle et le corps. Que celui-ci soit ainsi mentionné rappelle, contre toute intellectualisation, l’anthropologie biblique et macarienne.

C’est l’Esprit, nous dit Silouane, qui nous enseigne amour et compassion pour tous les hommes, et surtout pour « les égarés », « pour ceux qui vont en enfer » (292). Il existe plusieurs cercles de la présence du Saint-Esprit : « en Adam » dans tous les hommes, puis « chez les Prophètes » dans l’intériorisation de la Loi et la préparation évangélique, enfin chez les chrétiens avec la Pentecôte ; il y a donc présence diffuse, puis révélation personnelle, enfin plénitude en Christ pour accomplir les modes antérieurs, encore imparfaits, de cette présence. « Celle-ci nous la ressentons en nous car l’Esprit est plus doux que tout ce qui est doux sur la terre » (326). Il « revêt de beauté le corps et l’âme », et nous révèle que Dieu est joie et lumière auxquelles tous les hommes sont appelés à participer (351).

La vie spirituelle de Silouane s’enracinait dans la profondeur de l’Église, dans l’Église comme Corps du Christ vivant, communauté eucharistique. Il communiait deux fois par semaine et trois fois en temps de jeûne, nous apprend le Père Sophrony (179). Mais son expérience de l’Esprit Saint lui interdisait de fermer l’Église sur elle-même, car le monde et toute l’humanité sont en elle. Pour Silouane, tous les hommes sont des enfants de Dieu, des porteurs du Saint-Esprit. Celui-ci vit dans une certaine mesure en chaque être humain et l’éclaire. C’est pourquoi l’âme remplie par le Saint-Esprit « voit » le monde entier et l’englobe dans son amour (96-97). Dieu cherche avec une patience infinie chaque homme, chaque femme, sur les chemins de sa vie, de sorte que chacun peut, à sa mesure, parvenir à la connaissance de Dieu. Et cela non seulement dans l’Église, mais aussi hors des frontières apparentes de celle-ci (184). Cette connaissance se réalise toujours mystérieusement en Christ, car le Christ, comme l’ont affirmé les Pères grecs, assume l’humanité entière : en Lui, sous les flammes et les souffles de l’Esprit, l’Église n’est pas un club de sauvés, mais une communion de sauvés-sauveurs qui prient, témoignent, servent pour le salut de tous.

L’Esprit Saint, écrit Silouane, témoigne de Dieu « dans toutes les Églises et dans mon âme » (253). D’où le dialogue caractéristique entre Silouane et un missionnaire que rapporte le Père Sophrony. Intégriste, le missionnaire nie toute réalité chrétienne chez les non-orthodoxes : « Je leur dis : “ Votre foi c’est de la fornication. Chez vous, tout est faux. ” » Le starets, doucement, l’amène à reconnaître que ces « autres » croient dans le Christ, vénèrent la Mère de Dieu et les saints, célèbrent les offices et lisent la Parole de Dieu. Que le missionnaire comprenne tout ce positif, rende grâce pour lui. Puis qu’il porte son témoignage pour un vrai partage, dans l’Esprit Saint (62-63).

Il en est de même, suggère Silouane, pour la rencontre des religions. « [...] Plusieurs ont étudié toutes les conceptions religieuses. Mais la vraie foi [...], ils ne l’ont pas connue par cette voie. Mais celui qui prie Dieu avec humilité — dans « l’humble Esprit », dit ailleurs Silouane — pour que le Seigneur l’éclaire, à celui-là le Seigneur fera connaître de quel grand amour Il aime les hommes », tous les hommes (269).

Cette liberté dans l’Esprit remet à leur place les hiérarchies ecclésiastiques, dont le rôle est simplement d’aider à prendre conscience — on ne peut que renvoyer ici aux chapitres sur les pasteurs et les moines. Un protestant pourrait écrire, comme Silouane : « L’Esprit Saint passe de l’Écriture dans l’âme » (293). Le « témoignage de la sainte Église » n’est pas ignoré, mais il vient après l’injonction : « Ayez foi dans l’Évangile » (272). Chaque fidèle, en communion certes, est directement lié à Dieu : « Toute âme qui a perdu la paix doit se repentir, et le Seigneur lui pardonnera ses péchés. Alors la joie et la paix régneront à nouveau dans l’âme. On n’a pas besoin d’autres témoins, car c’est par le Saint-Esprit lui-même que les péchés sont pardonnés » (320).

Certes, les offices se déploient dans l’église. Cependant, contre tout ritualisme, toute mystique qui resterait purement liturgique, Silouane note qu’« il vaut mieux que notre cœur devienne le temple du Seigneur, et notre esprit son autel », ce qui rejoint la Mystagogiede Maxime le Confesseur. Et le starets de préciser, accentuant les deux démarches d’intériorisation et d’universalisme : « Dans les églises, on célèbre les services divins, et le Saint-Esprit est présent. Mais la meilleure église de Dieu, c’est l’âme. Pour celui qui prie dans son âme, le monde entier devient église » (276). « Mais cela n’est pas donné à tous », avertit Silouane (ibid.) ; pour cela, il faut que l’homme devienne un être de célébration, alors prêtre de la vie, prêtre de toute la création.

Prêtre et prophète pour l’humanité entière, sans distinction de religion et de culture : « Seigneur, Seigneur, accorde la force de ta grâce à tous les peuples, afin qu’ils te connaissent par le Saint-Esprit et te louent dans la joie » (259). La Mère de Dieu « couvre de sa protection tous les peuples de la terre » (358), elle étend sur eux le voile du Pokrov, « un voile de larmes » disait Massignon.

L’Esprit aussi féconde la culture. Certes, sur ce point décisif, on ne trouve que des allusions chez Silouane, jusqu’au bout moine, mais l’une est fort nette. Il parle souvent, comme tous les ascètes de la tradition hésychaste, de la lutte contre les « pensées ». En réalité, ces logismoi ou, pour reprendre le vocabulaire de l’Évangile, ces dialogismoi sont plutôt des sollicitations, des fantasmes, l’apparition dans la conscience des pulsions chaotiques et contradictoires du ça freudien. Mais lorsque l’homme atteint la liberté intérieure, quand il s’est structuré par une vigoureuse individuation, alors « dans son âme naissent des pensées divines, son intelligence est éclairée par ces pensées » (377).

Le starets Silouane est à la charnière d’une culture monastique traditionnelle — doublement enracinée dans l’Évangile et dans la sagesse antique, stoïcienne surtout — et d’une inspiration prophétique qui éclaire jusqu’en ses abîmes la modernité et la dépasse par l’intérieur. Les limitations de la culture monastique et aussi le ritualisme et le communautarisme parfois lourd de l’Orthodoxie contemporaine, il les dissout dans ses larmes et dans l’universalité de sa prière. Les abîmes de la modernité, il les guérit par son sens de la résurrection. Il reste pour nous un des grands témoins de la métamorphose contemporaine du christianisme, quand Dieu achève de révéler son Nom propre dans la désappropriation totale de la Croix, et que nous comprenons que l’enfer, puisque le Christ ne cesse d’y descendre, ne débouche pas sur le néant, mais sur l’espérance.

J’ai dit que nous étions tous, le sachant ou non, les petits-fils de Nietzsche. Il y a un peu plus d’un siècle, non loin d’ici, le « philosophe au marteau », repoussant le charretier qui battait son cheval, embrassait celui-ci avec cette tendresse qu’il avait si longtemps refoulée et, privé de la parole, devenait fou. Quelques jours avant, il avait écrit à son ami, le musicien Peter Gast : « Chante-moi un chant nouveau. » Ce chant nouveau, c’est peut-être Silouane qui le fait entendre : « Tiens ton esprit en enfer, et ne désespère pas. » Alors nous pouvons comprendre la fin du billet de Nietzsche : « Le monde est transfiguré et tous les cieux exultent. » Le pauvre antéchrist avait signé : « le Crucifié. » Avec Silouane nous pouvons signer : « le Ressuscité. »

[1] Texte paru dans Contacts, no 184, IV/1998, pp. 289-305.

[2] Les pages indiquées par un chiffre entre parenthèses renvoient à Starets Silouane : Moine du Mont-Athos 1866-1938 : Vie-Doctrine-Écrits / Archimandrite Sophrony ; traduit du russe par le hiéromoine Syméon. – Paris ; Sisteron : Éditions Présence, 1973. – 485 p. – (Le soleil dans le cœur ; 5).